Turnhallen im Aargau: Von der Trotte zum Theatersaal

Bei der Inventarisierung der kommunalen Baudenkmäler sind Turnhallen immer wieder ein Thema. Als Zeugen einer relativ jungen Baugattung bleiben sie bis um 1920 überblickbar in der Anzahl. Die allerersten Hallen haben nicht bis in die heutige Zeit überdauert. Und die noch bestehenden sind aufgrund der sich stark wandelnden Bedürfnisse einem grossen Anpassungsdruck ausgesetzt oder gar von Ersatzbauten bedroht. Nahezu all diesen Entwicklungen trotzte bisher der Mehrzwecksaal in Holderbank, der im Innern das bauzeitliche Tragwerk mitsamt der bemalten Holzdecke bewahrt. Turnen und Theaterspiel finden darin noch fast so statt wie anno 1925.

Die sich auf patriotische Ideale berufende, ursprünglich in Deutschland begründete Turnbewegung erfasste im frühen 19. Jahrhundert auch die Schweiz. Zur Popularisierung der "Leibesübungen“ trugen ab 1816 die in verschiedenen Städten zunächst aus Studentenkreisen hervorgegangenen Turnergruppen bei, die sich 1832 anlässlich des Eidgenössischen Turnfests in Aarau zum Eidgenössischen Turnverein (heute STV) zusammenschlossen. Obwohl schon frühe Verfechter des Schulturnens darin eine primär erzieherische und gesundheitliche Rolle im Ausgleich zur geistigen Tätigkeit in der Schule sahen, wurden die körperlichen Übungen anfänglich von staatlicher Seite in den Dienst des Militärs gestellt. Im Kanton Aargau wurde das neue Fach 1865 in den Lehrplan aufgenommen; regelmässiger Turnunterricht war allerdings noch lange keine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig nahmen sich erste Städte der neuen Bauaufgabe an. So auch Aarau, wo die 1863–64 für die Kantons- und Stadtschüler sowie für die Bürgerturner erbaute Turnhalle direkt neben dem Zeughaus zu stehen kam (1934 abgebrochen). Zehn Jahre später wurde in der ganzen Schweiz zur Vorbereitung auf den Militärdienst der obligatorische Turnunterricht für Knaben vom 10. bis zum 15. Altersjahr eingeführt. "Im Interesse eines regelmässigen Unterrichts“, hiess es in der bundesrätlichen Verordnung von 1878, "wird die Erstellung eines geschlossenen, ventilierbaren, hinlänglich hohen, hellen und womöglich heizbaren Lokales von 3 m² Fläche für jeden Schüler einer Turnklasse dringend empfohlen“. Vielerorts war die Gemeinde jedoch nicht imstande, eine neue Turnhalle zu bauen, weshalb ungenutzte Scheunen, Tanzsäle und dergleichen als Ersatz herhalten mussten.

Eine der ältesten noch bestehenden Turnhallen im Kanton Aargau ist jene in Brugg, welche 1888 anstelle des Schiessstands auf der Schützenmatt errichtet wurde. Zuvor hatten sich die Bezirksschüler bei winterlicher Kälte mit dem Schützenhaus begnügen müssen. Der spätklassizistische Mauerbau mit knappem Walmdach, übergiebeltem Mittelrisalit und hohen Rundbogenfenstern vertritt den bei frühen Beispielen verbreiteten Typus der freistehenden Halle ohne Annex.

Vom Schönwetter- zum Ganzjahresbetrieb

1909 verordnete der Bundesrat, dass der Turnunterricht zwingend während des ganzen Schuljahrs zu betreiben sei. Wo stark zunehmende Schülerzahlen nicht bereits um 1900 zum Bau neuer Schulanlagen mit Turnhalle geführt hatten, entstanden diese nun in einer weiteren Welle als Teil einer neuen Anlage oder als Ergänzungsbau zu bestehenden Schulhäusern.

Ein bei zeitgenössischen Schulanlagen beliebtes Anordnungsmuster mit rechtwinklig an den Hauptbau anschliessender Turnhalle zeigt das 1913–14 nach Plänen des Zofinger Architekten Otto Senn errichtete Schulhaus "Dörfli“ in Rothrist. Der Längsbau wurde als platzbildendes Element an den Rand des Areals gesetzt, so dass er den einbeschriebenen Pausenhof und ehemaligen Turnplatz zum offenen Gelände hin abschirmt. Die Turnhalle bewahrt im Innern als Besonderheit eine auf Konsolsteinen aufliegende, tonnengewölbte Holzdecke.

Häufig wurde die Bauaufgabe mit dem Wunsch nach einem Versammlungslokal oder einem Konzert- und Theatersaal für die Gemeinde verknüpft. Ein auffälliges Merkmal dieser Mehrzwecksäle ist deshalb, dass sie in der Regel über zwei gesonderte Zugänge verfügen: einen meist unauffälligeren, zur Schule hin ausgerichteten, der mit einem schützenden Vordach versehen ist oder an einen Verbindungstrakt anschliesst, sowie einen repräsentativen, zum Portal ausgebildeten strassenseitigen Eingang für öffentliche Anlässe.

Die alte Turnhalle von Beinwil am See wurde 1909 in Ergänzung zum bestehenden Schulhaus errichtet. Der damit beauftragte Reinacher Baumeister Hans Giger schuf einen architektonisch wie künstlerisch avancierten Bau im Reformstil, der durch seine Gestaltung mit gruppierten Arkadenstellungen und sorgfältigem Bauschmuck auffällt. Neben dem durch eine Portikus geschützten Eingang für die Schülerinnen und Schüler besitzt der Bau ein Rundbogenportal in der Mittelachse der Längsfassade.

Frisch, fromm, fröhlich, frei – Turnen in Holderbank

Obwohl Holderbank lange Zeit keine Turnhalle besass, waren ab 1912 ein Dutzend Männer in einem Turnverein organisiert. Als Lokal diente die alte Trotte, deren Trottbaum man, um Platz zu schaffen, verkaufte. 1920 erlangte der Verein am kantonalen Turnfest in Wohlen einen ersten Erfolg. In ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, forderten die Turner wenig später vom Gemeinderat, dass eine Turnhalle gebaut werde. Mit ausschlaggebend für die rasche Bewilligung des Kredits dürfte gewesen sein, dass sich die Bevölkerung seit dem späten 19. Jahrhundert mehr als verdoppelt hatte und die Schulkinder entsprechend zahlreich waren. Die vor Ort angesiedelte Zementindustrie sorgte zudem für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Schon 1925 konnte der neue Mehrzwecksaal in Betrieb genommen werden.

Der Bau zeichnet sich äusserlich durch eine zeittypisch nüchterne Gestaltung in teilweise historisierenden, teilweise modernen Formen aus. Mehrzwecksaal, Bühnenhaus auf der einen und Eingangsbereich mit Office und Treppe auf der anderen Seite werden unter einem Walmdach zusammengefasst. Der Hauptraum ist aufgrund grosser Rechtecklichter, gliedernder Pilaster und einer übergiebelten Mittelachse mit Eingangsportal an der strassenseitigen Längsfassade ablesbar.

Für das Projekt zeichnete Carl Froelich (1893–1968) verantwortlich, ein junger Architekt aus Brugg, der sich später regional einen Namen machte. Die Ideen zur Turnhalle in Holderbank scheint er sich jedoch beim bekannteren und entfernt mit ihm verwandten Albert Froelich (1876–1953) geholt zu haben. Albert Froelich hatte bereits 1911–12 für Windisch eine Turnhalle entworfen. Baukörper und Dach waren hier zu einer gestaffelten Landschaft mit schmalseitigen Annexbauten angeordnet. Der ganz im Sinn der Reformarchitektur gestaltete Bau könnte trotz aufwändiger Instrumentierung und malerischen Akzenten in Grundanlage und Massengliederung als Vorbild für die Turnhalle in Holderbank gedient haben.

Billig, einfach, dauerhaft

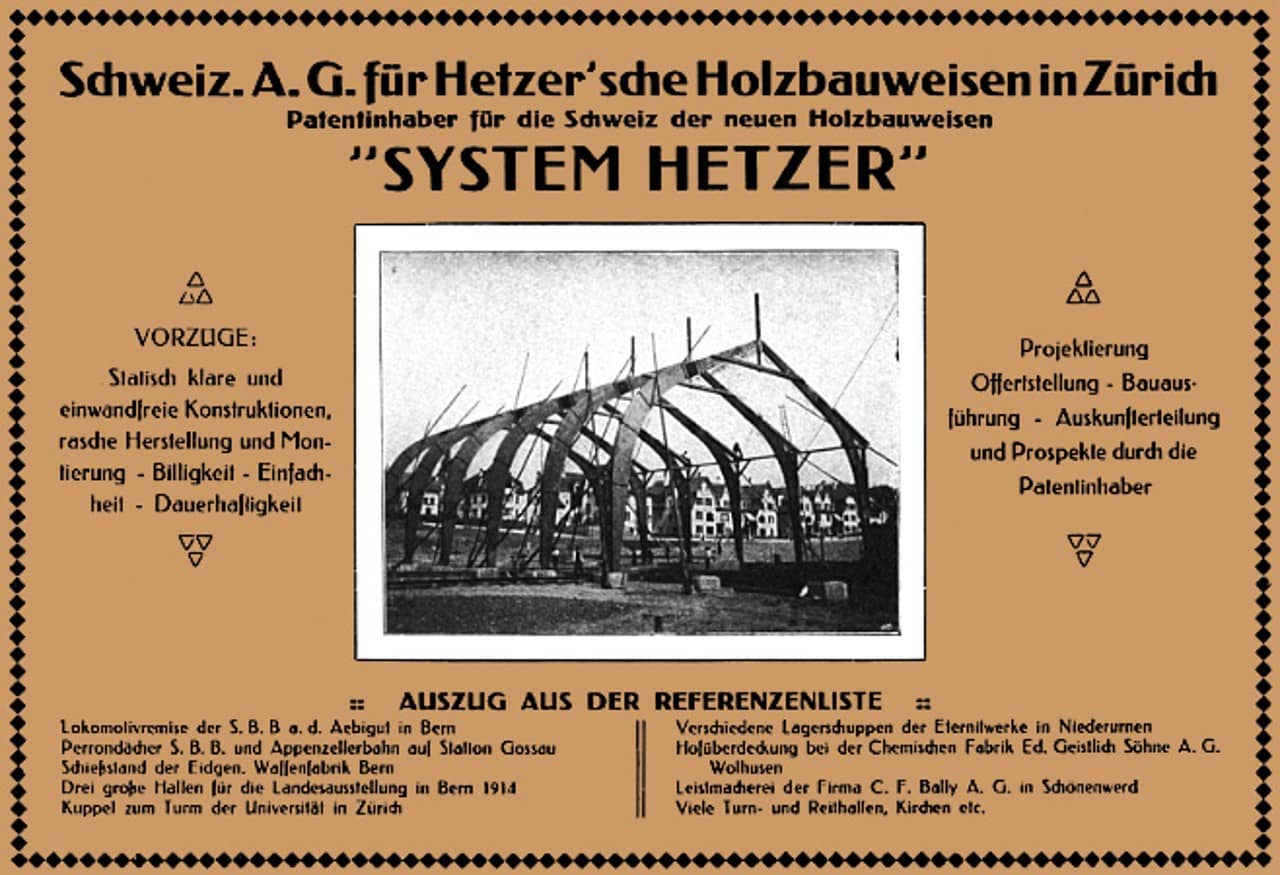

Sowohl in Windisch als auch in Holderbank ist die Holzdecke nach dem "System Hetzer“ konstruiert, einer auf verleimten, gebogenen Bindern beruhenden Bauweise. Die 1906 vom Erfinder Otto Hetzer (1846–1911) in Weimar patentierte und ab 1909 auch in der Schweiz über lizenzierte Baufirmen vertriebene Technik erlaubte grosse Spannweiten bei sparsamem Holzverbrauch. Weitere Vorzüge waren eine "statisch klare und einwandfreie Konstruktion, rasche Herstellung und Montierung, Billigkeit, Einfachheit, Dauerhaftigkeit“. 1914 kam das "System Hetzer“ auch an der Landesausstellung in Bern bei drei Hallen zum Einsatz.

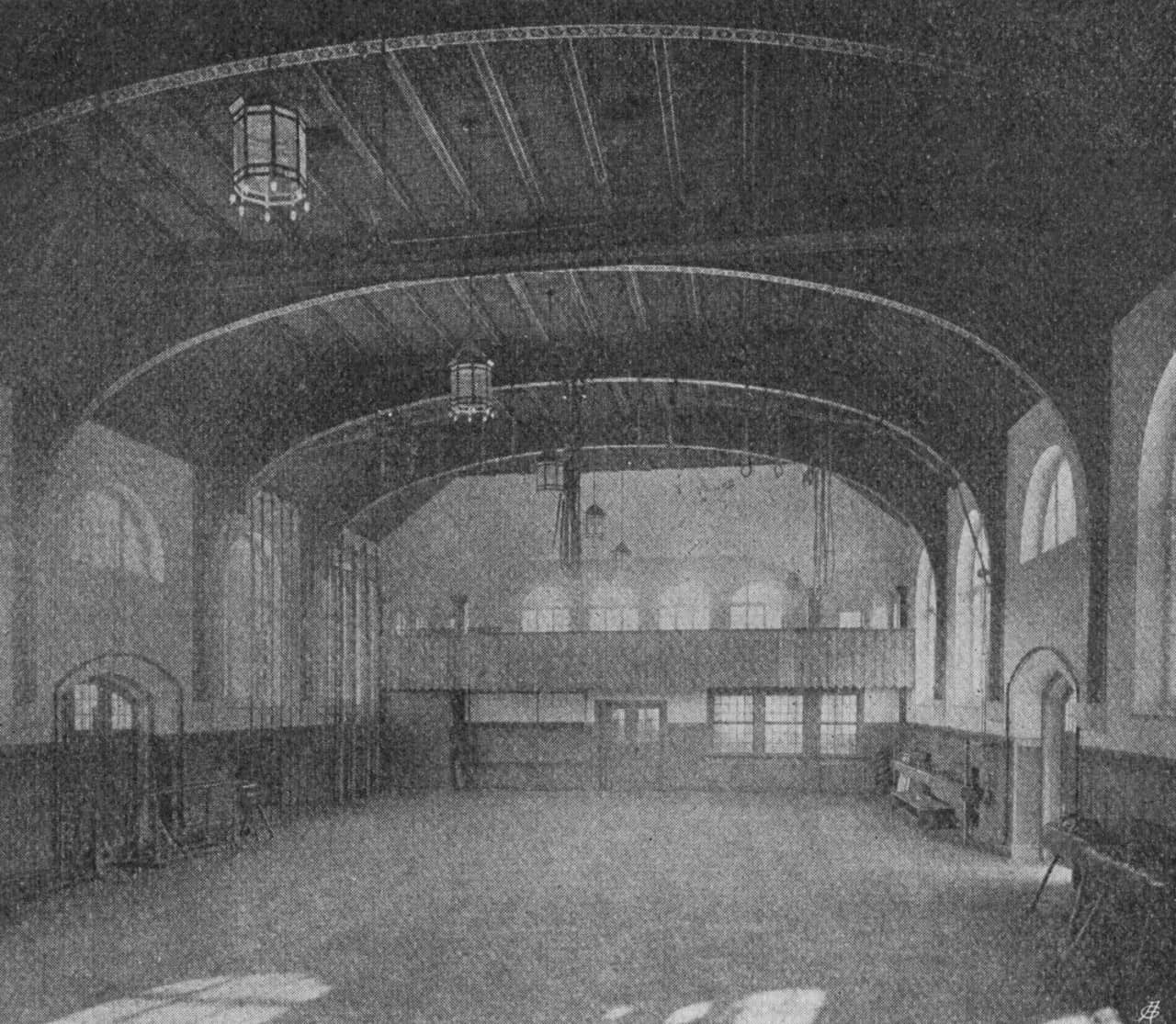

Derartige Tragwerke waren durchaus mit dem Konzept von Reform- und Heimatstilbauten vereinbar. In Holderbank scheint die Holzdecke in Formgebung und Ausgestaltung mit spätmittelalterlichen Vorbildern aus dem englischen Raum zu spielen. Die auf Konsolsteinen abgestützten Binder tragen zwölf firstparallel verlaufende Bälkchen mit farbig gestrichenen Fasen. Quer dazu verlaufend, verkleiden Bretter mit Deckleisten die Zwischenräume und abgeschrägten Seitenflächen. Die Schablonenmalerei an Holzdecke und Bühneneinfassung zeigt u.a. mit stilisierten Blumengirlanden und Zickzackbändern expressionistische Anklänge.

Ein hübsches Detail sind die mit einem Gestirn bemalten Holzklappen in der Mittelachse der Holzdecke. Die damit verschlossenen Luken lassen sich durch Seilzüge hinter der Bühne öffnen und stellen auf diese Weise bis heute die Belüftung sicher.

In Windisch ist das hölzerne Tragwerk heute grösstenteils unter einer herabgehängten Decke von 1969 verborgen. Malereien sind keine mehr sichtbar. Einzig eine historische Aufnahme vermag noch einen Eindruck davon zu vermitteln, wie festlich der Turn- und Theatersaal einst war!