Zwei Sonnenuhren aus Vindonissa

Jede Minute zählt – das war auch schon zur Römerzeit so. Damals mass man die Zeit mit Sonnenuhren, aus Vindonissa stammen bisher deren zwei. Eine davon ist wahrscheinlich eine der ältesten Sonnenuhren nördlich der Alpen.

In der heutigen Zeit ist die Unterteilung des Tages eine Selbstverständlichkeit und fast schon eine Obsession – wir zählen im Alltag zwar nicht die Sekunden, aber doch die Minuten. Bereits in römischer Zeit war die Unterteilung des Tages in Stunden für viele Bereiche des Lebens notwendig. So fanden etwa Gerichtstermine zu bestimmten Zeiten statt und die Bäder durften nur zu gewissen Stunden benutzt werden. Auch das römische Militär verwendete zur Einteilung des streng reglementierten Tagesablaufes Uhren.

Sonnenuhren in römischen Siedlungen

Sonnenuhren wurden im Römischen Reich seit dem 3. Jahrhundert. v. Chr. zur Messung der Zeit verwendet. Sie wurden üblicherweise an öffentlichen Orten wie zum Beispiel Theatern, Heiligtümern oder Foren, in privaten Wohnhäusern oder bei Grabanlagen aufgestellt. Dass Sonnenuhren für den Alltag in römischen Städten des 1. Jahrhunderts eine grosse Bedeutung hatten, zeigt auch die beachtliche Anzahl von 42 Sonnenuhren, die bis heute aus Pompeji bekannt ist. So erstaunt es nicht, dass auch bei Grabungen in Vindonissa Zeitmessgeräte zum Vorschein gekommen sind.

Eine Hohlsonnenuhr

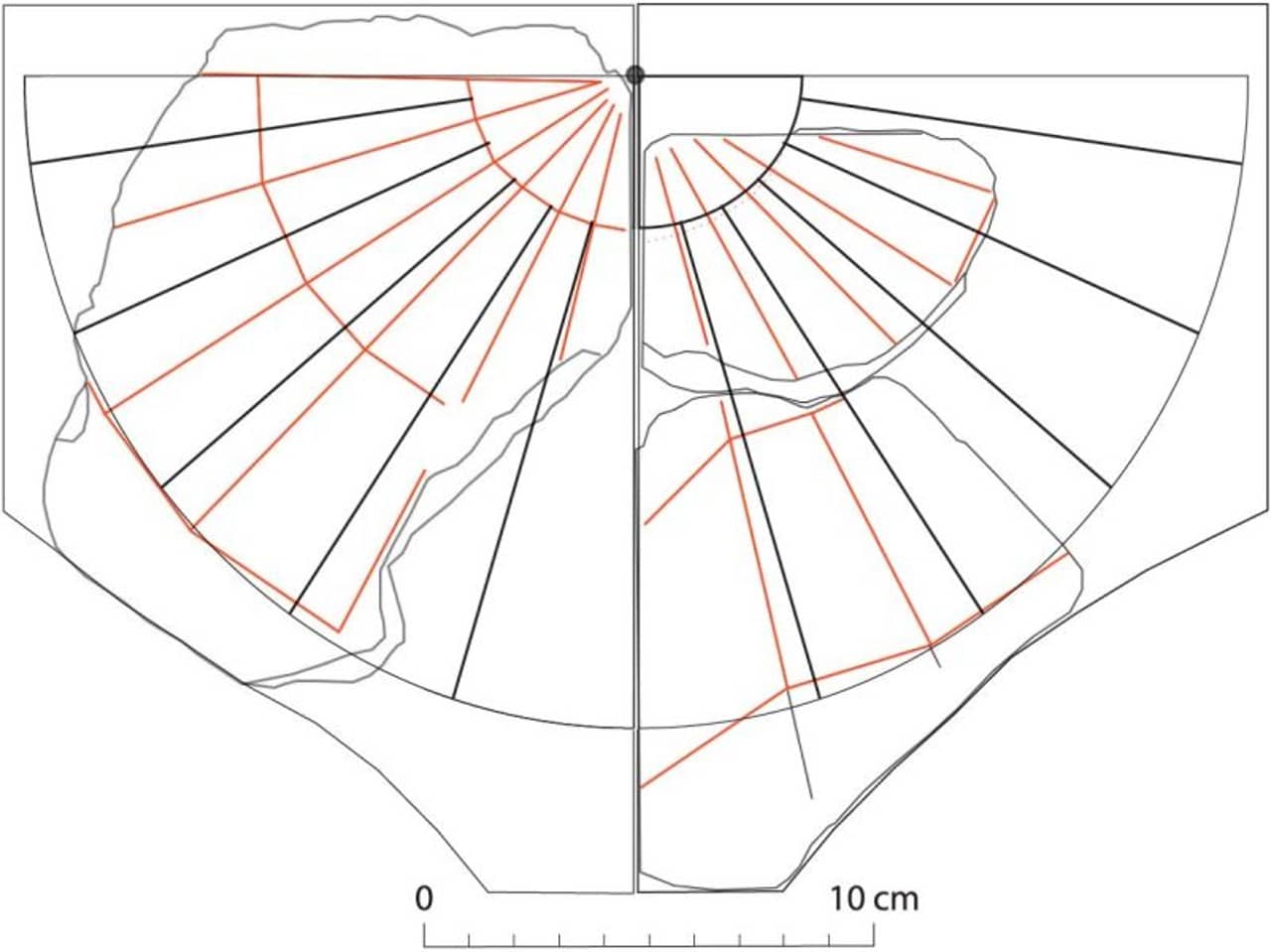

2008 wurden unmittelbar hinter dem Bahnhof Brugg während der Ausgrabungen vor dem Bau der Campus-Bauten der Fachhochschule Nordwestschweiz die Bruchstücke einer Sonnenuhr gefunden. Diese waren, in einer Zweitnutzung, als Pfostenfundament eines Wohnhauses für einen Handwerker in der Zivilsiedlung verbaut worden. Die Sonnenuhr besteht aus einem Sockel und einem darauf aufsitzenden Viertel einer Hohlkugel (deshalb "Hohlsonnenuhr"). Sie ist aus lokalem Kalkstein gefertigt.

Die Sonnenuhr gehört zur Gruppe der sogenannten quarter spherical dials. Charakteristisch für diesen Typ ist, dass er nicht für eine bestimmte geografische Breite hergestellt wird: Die Stundenlinien sollten in 15°-Abständen vom Fusspunkt des Schattenwerfers an auf der Viertelkugel angebracht werden. Erst die Lage der Datumslinien auf der Uhr – meist je eine für die Wintersonnenwende, die Tag-und-Nacht-Gleichen und die Sommersonnenwende – variiert dann entsprechend der geografischen Breite des Aufstellungsortes.

Die Sonnenuhr aus Vindonissa zeigt die Reste von zehn Stundenlinien, Datumslinien sind hingegen keine zu erkennen. Entweder waren diese nie vorhanden, oder aber sie waren aufgemalt und sind heute vollständig verloren – auch in ultraviolettem Licht liessen sich keinerlei Spuren von Bemalung finden.

Eine der ältesten Sonnenuhren nördlich der Alpen

Die Sonnenuhr stand ursprünglich entweder auf einem öffentlichen Platz zwischen den beiden Strassen nach Augusta Raurica bzw. Aventicum, oder aber sie stammt aus dem Kontext eines der Grabmonumente, die entlang der Strasse im 1. Drittel des 1. Jahrhundert n. Chr. errichtet worden waren. Dass die Sonnenuhr zu einem unbekannten Zeitpunkt repariert werden musste, spricht für eine längere Nutzungszeit, sodass sie vielleicht sogar an beiden Orten eingesetzt wurde. Im Handwerkerhaus verbaut wurde sie schliesslich in der Zeit um 60 n. Chr., sodass sie eine der ältesten sicher datierten Sonnenuhren nördlich der Alpen ist.

Eine halbkreisförmige Sonnenuhr

Drei Sonnenuhrfragmente mit der Herkunftsangabe „gefunden in Windisch“ befinden sich seit 1910 im Besitz der Sammlung der Gesellschaft Pro Vindonissa. Vermutlich gehören alle drei Fragmente zum gleichen Instrument – zu einer spätantiken halbkreisförmigen Sonnenuhr, die in die Südwand eines Gebäudes eingemauert war (deshalb "Vertikalsonnenuhr"). Der Schattenwerfer war schräg nach vorne geneigt angebracht. Die erhaltenen Teile zeigen die Überreste von zehn Stundenlinien und drei Datumslinien.

Der Verlauf der Datumslinien ist ungewöhnlich und eine sehr schlechte Näherung an die tatsächlichen Gegebenheiten. Aus lateinischen Textquellen – zum Beispiel Cetius Faventinus aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. – weiss man, dass der sorgfältigen Fertigung einer Sonnenuhr im Laufe der Zeit weniger Bedeutung beigemessen wurde, obwohl die Zeitmessung an sich wichtiger wurde.

Sonnenuhren als Statussymbole?

Alles deutet darauf hin, dass bei beiden Uhren nicht die Anzeige einer exakten Zeit zu jeder Jahreszeit das Wichtigste war. So fehlt bei der Hohlsonnenuhr jeglicher Hinweis auf Datumslinien und die Stunden- und Datumslinien auf der halbkreisförmigen Sonnenuhr sind nicht annähernd korrekt gezogen. Dies lässt vermuten, dass die beiden Instrumente über ihren praktischen Nutzen hinaus vor allem schmückende Elemente bzw. Statussymbole gewesen sind. In diese Richtung lassen sich auch Schriftquellen interpretieren: so sagt zum Beispiel der Snob Trimalchio in der cena trimalchionis von Petronius (LXXI, 11), dass er sich in der Mitte seines Grabmals eine Sonnenuhr wünsche, damit jeder, der vorbeigehe und die Zeit wissen wolle, dort auch seinen Namen lesen müsse.

Ausgestellt

Beide Sonnenuhren sind im Vindonissa-Museum(öffnet in einem neuen Fenster) ausgestellt.

Literatur

Datenbank zu antiken Sonnenuhren

Das Projekt Ancient Sundials (öffnet in einem neuen Fenster)stellt eine aktuell über 600 antike Sonnenuhren umfassende Datenbank online zur Verfügung. Sie enthält zahlreiche digitale Modelle und viele Fotografien.