Spätes Emden fördert Blütenangebot

Untersuchungen der Agrofutura auf einer Magerwiese und einer Fromentalwiese zeigen, dass der Schnittzeitpunkt die Artenzusammensetzung im Folgejahr beeinflusst. So führte spätes Emden auf der Magerwiese zu einem deutlich höheren Blütenangebot.

Die Schnittzeitpunkte der extensiv genutzten Wiesen regen immer wieder zu Diskussionen an. Um eine solide Grundlage zu schaffen, wurde durch die Agrofutura AG ein Schnittzeitpunktversuch initiiert und durchgeführt: Auf einer Fromentalwiese in Anwil BL und einer Magerwiese mit zwei Schnitten in Biberstein AG wurden während sechs Jahren verschiedene Schnittregime angewendet. Die Heuschnitte erfolgen jeweils am 25. Mai, 15. Juni oder 15. Juli. Auf der Magerwiese wurde zusätzlich der Emdschnittzeitpunkt variiert. Ein Drittel der Flächen wurde nicht geemdet, ein Drittel früh Mitte August und ein Drittel spät Mitte September.

Heuschnitt beeinflusst den Bestand kaum

Die Ergebnisse zum Heuschnittzeitpunkt zeigen, dass sowohl die Fromentalwiese als auch die Magerwiese sehr stabil sind gegenüber den Heuschnittverfahren und sich auf Vegetationsebene nur leicht (Fromentalwiese) oder nicht nachweisbar (Magerwiese) veränderten. Allerdings profitierten tendenziell einige spät blühende, grosse Kräuter, sowie hochwachsende Gräser von einem späten Schnitt Mitte Juli.

Spätes Emden fördert Blütenangebot

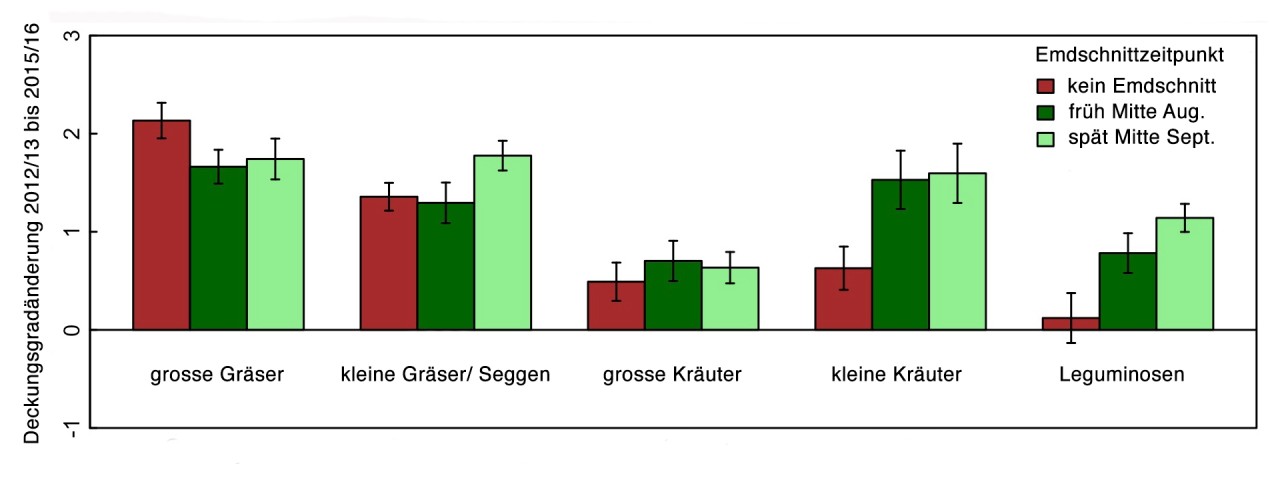

Die Emdschnittverfahren, welche nur auf der Magerwiese Teil des Versuchs waren, erzeugten deutliche Veränderungen der Vegetation. Das Auslassen des zweiten Schnitts führte zu einer Zunahme der hochwüchsigen Gräser und somit zu einer Vergrasung der Wiese, wodurch gleichzeitig die kleinen Kräuter und Leguminosen abnahmen. Kurz: die floristische Qualität (Blumenvielfalt) der Wiese nahm ab. Ein später Emdschnitt (Mitte September) führte zur gegenteiligen Entwicklung. Vor allem kleine Gräser und Seggen, sowie Leguminosen nahmen zu. Das Blütenangebot war auf den spät geemdeten Flächen am höchsten.

Grashöhe vor dem Winter ist entscheidend

Für das Blütenangebot im Folgejahr ist also entscheidend, dass der Bestand nicht zu hoch in den Winter geht. Ansonsten bildet sich ein Grasfilz, der im Frühjahr sehr wenig Licht an den Boden lässt und die Kräuter am Keimen und Wachsen hindert.