Archäologie Augmented: Digi-INS

Römische Grabinschriften ermöglichen Begegnungen mit Menschen aus der Vergangenheit. Die "sprechenden" Steine nennen Namen, Herkunft, Alter und Hinterbliebene von Verstorbenen und geben uns damit Einblick in eine Lebensgeschichte. Im Projekt Digi-INS werden solche "sprechenden" Steine mit Augmented Reality zugänglich gemacht.

Archäologische Hinterlassenschaften gibt es überall im Aargau. Doch oft sind sie unsichtbar verborgen im Boden oder eingelagert im Sammlungsdepot. Mit Digi-INS werden erstmals archäologische Objekte mit Augmented Reality sichtbar, die ansonsten nicht öffentlich zugänglich in der Archäologischen Sammlung aufbewahrt sind.

Das Projekt Digi-INS

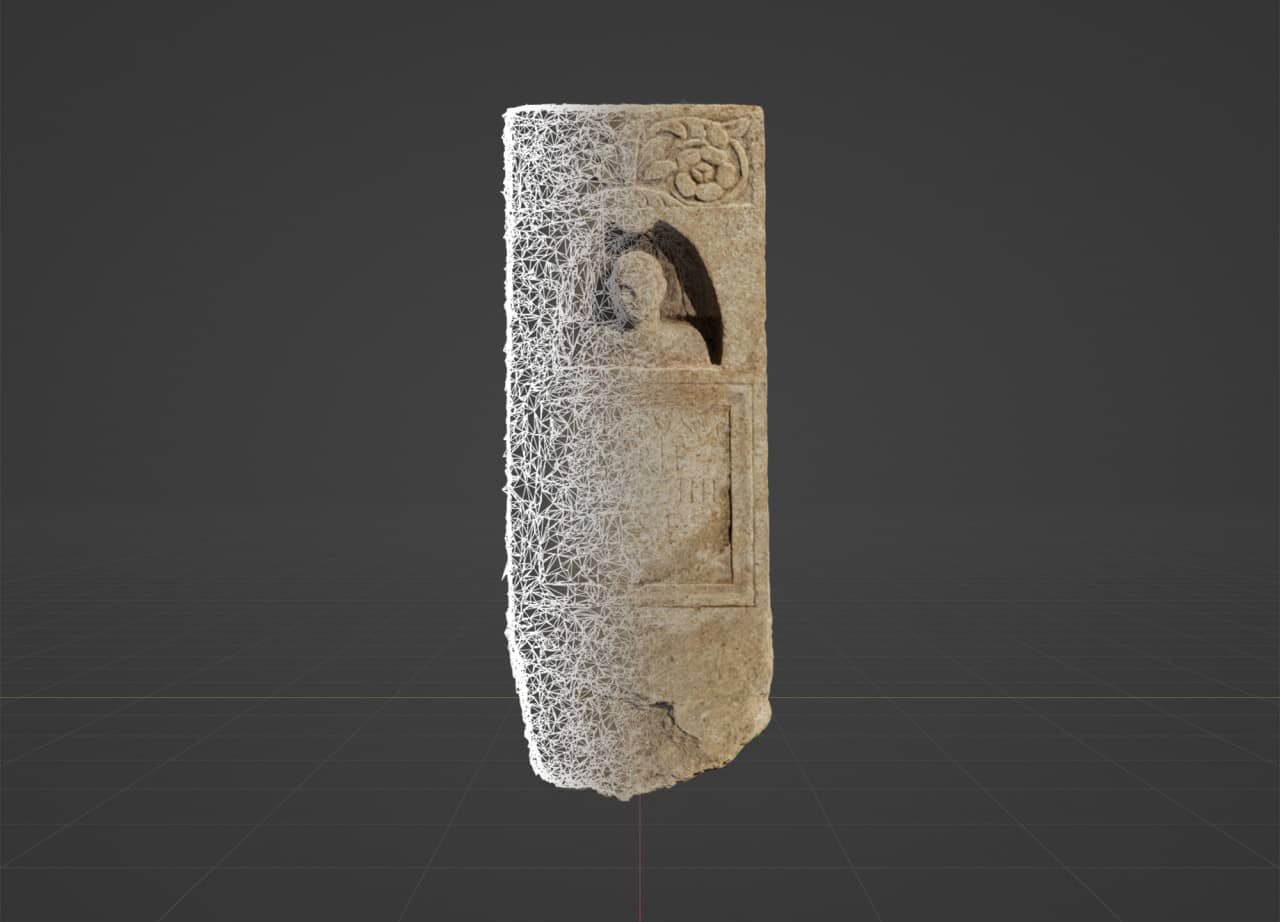

Im Rahmen des Auswertungs- und Publikationsprojektes "Steininschriften aus Vindonissa" wurden über 60 Inschriftensteine in 3D dokumentiert. Im Projekt Digi-INS werden nun fünf ausgewählte Grabsteine mit Augmented Reality fürs Publikum zugänglich gemacht.

- Am Römertag vom 9. Juni 2024 begegnen uns Maxsimila und ihre Sklavin Heuprosinis sowie der kleine Junge Quietus, die alle im ersten Jahrhundert n. Chr. in Vindonissa gelebt haben.

- In der Vitrine Aktuell ist den römischen Grabinschriften ab 21. November 2024 eine Ausstellung gewidmet. Mit Digi-INS wird die kleine Vitrine um eine digitale Ausstellung von drei realgrossen Grabsteinen erweitert.

Sprechende Steine

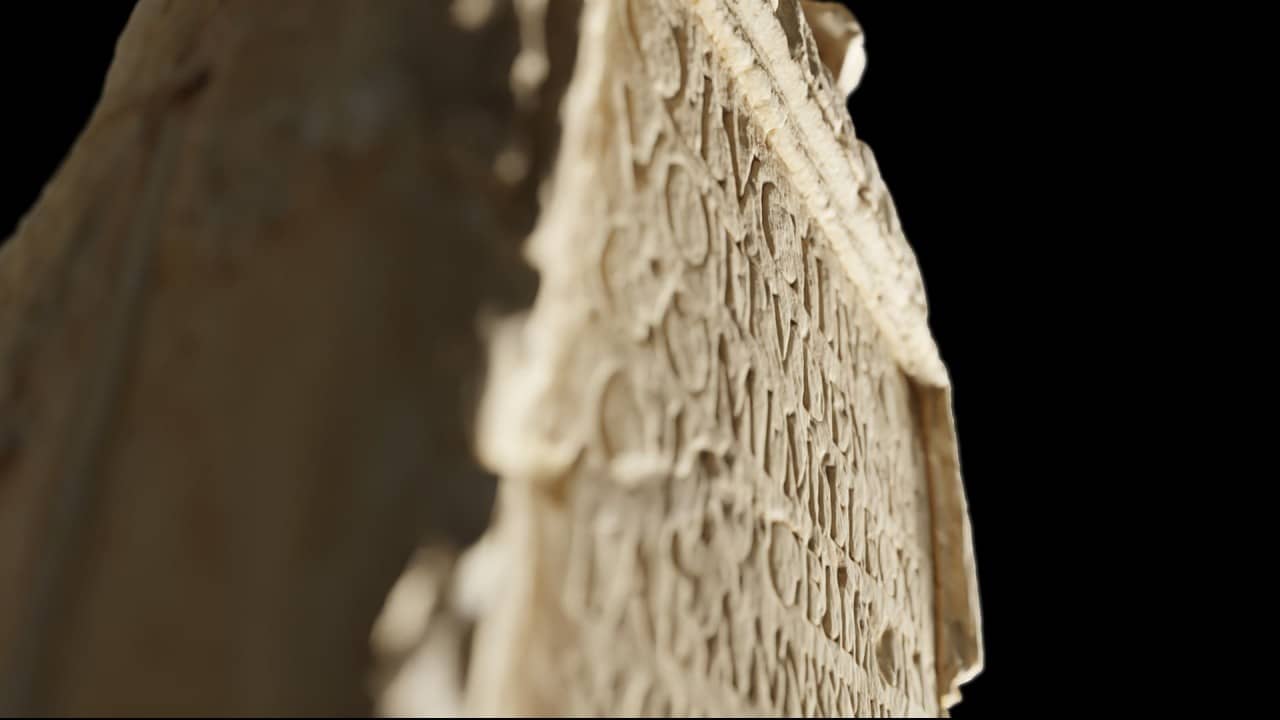

Die römischen Steininschriften haben für das Verständnis und die Rekonstruktion der Vergangenheit eine grosse Bedeutung. Keine Fundgruppe lässt uns so nah an die damaligen Menschen herantreten: Inschriften nennen Namen von Kaisern, Legionskommandanten und Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben.

Maxsimila Cassia und Heuprosinis

Maxsimila Cassia und Heuprosinis

Überraschend kam 2012 am Remigersteig in Brugg ein bisher unbekanntes römisches Gräberfeld zum Vorschein. Der Friedhof befand sich in römischer Zeit nordwestlich des Legionslagers Vindonissa an der Strasse, die nach Augusta Raurica führte. Bereits in der Antike wurde das Gräberfeld durch einen Hangrutsch verschüttet. Dies führte zu einer überdurchschnittlich guten Erhaltung: mehrere Grabbauten, kleine Grabhügel sowie sogar Grabmarkierungen konnten die Archäologinnen und Ausgräber damals dokumentieren. Besonders herausragend war ein Rundgrabmonument mit figürlicher Grabstele.

Sie fand sich mit der Bildseite nach unten noch so verstürzt vor dem Rundbau, wie sie in römischer Zeit verschüttet wurde. Im Grabmonument fanden sich zwei Brandgräber, bei denen es sich um die Bestattungen der beiden auf der Grabinschrift dargestellten Personen handelt: Maxsimila Cassia und Heuprosinis.

Die Inschrift berichtet, dass ein Lucius Atilius diese Grabstele für die beiden errichten liess. Maxsmila war die Tochter eines Lucius, aus Bononia (Bologna) und im Alter von 40 Jahren verstorben. Heuprosinis war Sklavin des Lucius Atilius und zum Zeitpunkt ihres Todes zehn Jahre alt.

Maxsimila Cassia, Tochter des Lucius, von Bononia (Bologna), 40 Jahre alt, (und) Heuprosinis, 10 Jahre alt, Sklavin des Lucius Atilius, sind hier bestattet. Lucius Atilius setzte (den Grabstein) für seine Lebensgefährtin.

Beide Frauen reichen sich die rechte Hand. Diese Geste der dextrarium iunctio, also der verbundenen Hände, findet sich häufig bei Ehepaaren und wird als Symbol für Liebe und Verbundenheit gelesen. Auf bildlichen Darstellungen ist diese Geste zwischen Erwachsenen und Kindern sehr selten. Das zeigt, dass der Grabstein eine Anfertigung auf ausdrücklichen Wunsch war. Auch die beiden Urnen standen im Rundgrab sehr dicht beieinander, obwohl genug Platz war. Standen sich die drei Personen – Maxsimila Cassia, ihr Lebensgefährte Lucius Atilius und Heuprosinis – schon im Leben sehr nah? Die Zeichen der Zuneigung lassen es uns vermuten.

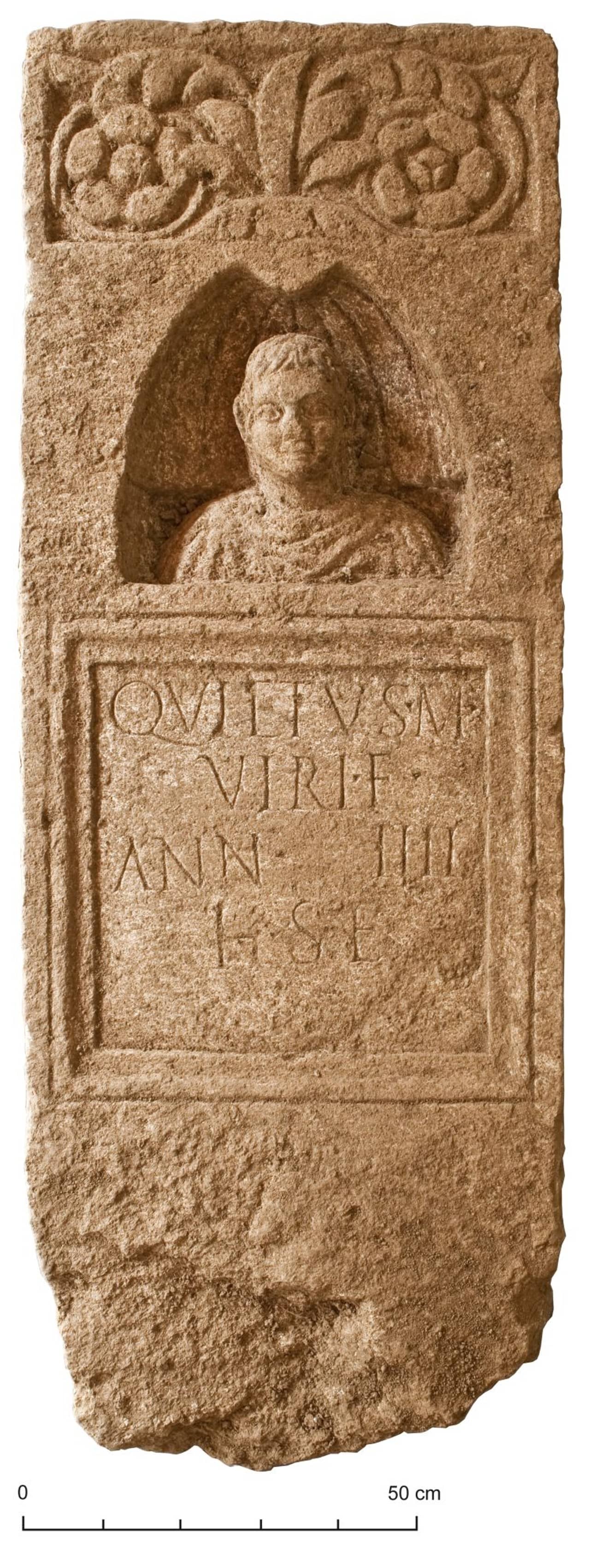

Quietus

Im Gräberfeld am Remigersteig kam ein zweiter vollständig erhaltener Grabstein zum Vorschein. Er ist für den Knaben Quietus von seinem Vater, dem römischen Bürger Marcus Virius gesetzt worden. Der kleine Junge erreichte nur das Alter von vier Jahren.

Reste schwarzer und roter Farbe haben sich in den Buchstaben, an der Muschelnische und an der Büste erhalten. der Kopf des Knaben ist in einem qualitätvollen Hochrelief ausgeführt, wobei die Vorderseite der gesamten Grabstele mit erheblichem Mehraufwand zurückgearbeitet werden musste, damit der Kopf plastisch aus der Nische hervorschaute.

Quietus, Sohn des Marcus Virius, vier Jahre alt, ist hier bestattet.

Der Grabstein wurde in Versturzlage vorgefunden, das Grab dazu müsste ausserhalb der 2012/2013 untersuchten Grabungsfläche gelegen haben.

Quintus Lucilius Pudens

Der Grabstein wurde im April 1856 beim Bau der Bahnlinie von Brugg nach Baden in Gebenstorf, am östlichen Ufer der Reuss gefunden. An dieser Stelle befand sich in römischer Zeit ein Friedhof an der Fernstrasse von Vindonissa nach Aquae Helveticae (Baden).

Der Verstorbene Quintus Lucilius Pudens stammte aus Bergomum (heute Bergamo, Italien). Nach 14 Jahren als Soldat im Dienst der 11. Legion verstarb er mit 33 Jahren und wurde in Vindonissa bestattet.

Nur selten ist bei Grabsteinen aus Vindonissa ein Bild über der Inschrift angebracht. Hier liess sich der Verstorbene beim Totenmahl, liegend auf einem Bett, abbilden. Ein Diener steht vor ihm. Leider ist der Grabstein so zerbrochen, dass der Teil mit der Darstellung des Toten verloren ist.

Titus Vebius Felis

Der Grabstein wurde erstmals 1853 dokumentiert. Er war verbaut als Türsturz in einem Wohnhaus in der Nähe des Pfarrhauses von Windisch.

Die Angaben zum Verstorbenen sind bruchstückhaft, denn nur die Hälfte der Inschrift ist überliefert. Möglicherweise hiess er Titus Vibius Felix und stammte aus Forum Claudii Augusti, dem antiken Martigny. Nach 18 Jahren als Soldat im Dienst der 11. Legion verstarb er und wurde in Vindonissa bestattet.

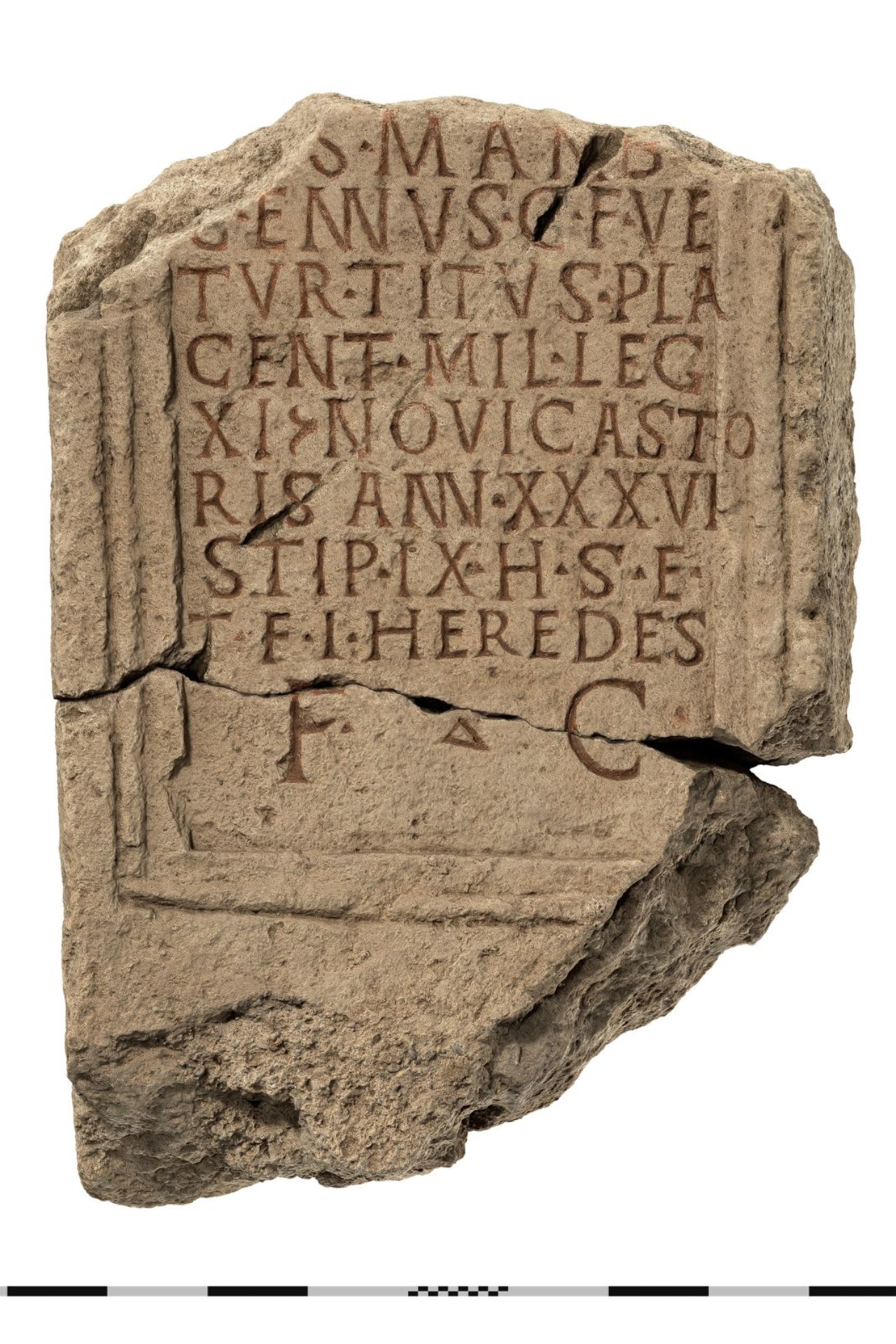

Gaius Ennius Titus

Ende März 1934 kam beim Ausheben neuer Gräber auf dem damaligen Friedhof bei der Dorfkirche von Windisch eine Mauer zum Vorschein, in der die Inschrift verbaut war. Wahrscheinlich wurde die Mauer in spätrömischer Zeit errichtet. Als Baustein diente die zerkleinerte Inschrift. Wo sie ehemals aufgestellt war, wissen wir nicht.

Der Verstorbene Gaius Ennius Titus stammte aus Placentia (heute Piacenza, Italien). Nach neun Jahren als Soldat im Dienst der 11. Legion verstarb er mit 36 Jahren. Er wurde in Vindonissa bestattet.

So funktioniert es

Laden Sie im App-Store die App "artverse" auf Ihr Smartphone. Kantonsarchäologie wählen. Digi-INS starten. Postkartensujet scannen.

Projektförderung

Unterstützt durch das Programm DigiCulture der Fachstelle Kulturvermittlung, Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau.

Links

- Der Film: Maxsimila und Heuprosinis (youtube)

- Hundertfacher Tod am Bruggerberg (Artikel in den Brugger Neujahrsblättern 2014)

- Grabungsbericht im Jahresbericht der GPV 2013