Archäologie

Die Kantonsarchäologie ist eine Fachstelle mit der Aufgabe, archäologische Hinterlassenschaften zu schützen und zu erhalten oder vor ihrer unabwendbaren Zerstörung zu untersuchen und zu dokumentieren.

Archäologie erforscht die Vergangenheit des Menschen anhand von materiellen Überresten. Diese stammen überwiegend aus dem Boden. Bodenfunde sind die Quellen für Zeitepochen, in denen es keine oder nur wenig schriftliche Überlieferungen gibt. Deshalb sind archäologische Hinterlassenschaften von öffentlichem, allgemeinem Interesse. Darum beansprucht sie der Kanton von Gesetzes wegen auch als Eigentum zugunsten der Allgemeinheit – Das heisst: die archäologischen Hinterlassenschaften gehören uns allen als Gemeinschaft.

Vorstoss ins Unbekannte: Das war 2024 – Jahresrückblick

Schicht für Schicht wird sorgfältig abgetragen, Zentimeter um Zentimeter immer tiefer in den Boden vorgedrungen. Mit jedem Kessel Erde schwindet ein Stück Vergangenheit, die Erde gibt ihr Inneres frei. Eine Scherbe kommt zum Vorschein, später ein Tierknochen. Sorgfältig legt der Freiwillige die Funde beiseite, in die Fundkiste, und gräbt weiter. Die kleinen Knochen, die bald zum Vorschein kommen, sind keine Überraschung für ihn. Er legt auch sie in die Fundkiste, arbeitet weiter.

Niemand ahnte, was hier noch zum Vorschein kommen würde.

Ob er wisse, was er da gerade ausgrabe, fragt eine Stimme hinter ihm am Grubenrand. Geflügelknochen, erwidert der Freiwillige zum Grabungsleiter. Sie sind es nicht. Denn es ist das kleine Skelett eines Säuglings, verstorben zu einem Zeitpunkt, in dem ein Leben eigentlich beginnen sollte. Das lässt den Freiwilligen schaudern. Ehrfürchtig gräbt er ganz sachte die letzten Reste dieses Lebens aus und sammelt damit Knochen um Knochen Hinterlassenschaften ein, die wiederum Neues entstehen lassen: Neues Wissen. Aus den Hinterlassenschaften der Zeit rekonstruiert die Archäologie vergangenes Leben, kreiert ein Bild der Vergangenheit. Das befindet sich allerdings in stetigem Wandel. Denn bei jeder Grabung, jeder Untersuchung im Labor, jeder Forschungsarbeit lassen sich neue Erkenntnisse gewinnen, die das Bild der Vergangenheit wieder revidieren.

Ein anderes Bild, als sie erwartet hatten, nahmen vielleicht auch die Besuchenden der Wanderausstellung "1499 – Unruhige Zeiten im Fricktal" wahr, die letztes Jahr an 21 Stationen im Fricktal zu Gast war. Die Erkenntnisse des vorangehenden Auswertungsprojektes zeichneten nämlich ein anderes Bild als die bisherige Vorstellung von einem ärmlichen Leben auf dem Lande im Mittelalter. Reich verzierte Kachelöfen und damit wohlig warme Wohnstuben mit verglasten Fenstern zeugten von einem Wohnstandard, den man bisher so nicht erwartet hatte.

Das ist überraschend und ändert das Bild, das wir bis jetzt gehabt haben.

Die Vergangenheit hat noch Vieles nicht preisgegeben. Die Mitarbeitenden der Kantonsarchäologie stossen jeden Tag wieder ins Unbekannte vor. Sie enthüllen Verborgenes aus der Erde, sie legen im Restaurierungslabor zur Unkenntlichkeit gealterte Objekte frei, sie entdecken in den Depots immer wieder neue Kostbarkeiten, die ihre Vorgänger vor Jahrzehnten in Kisten gelegt haben. Sie entlocken in Forschungsprojekten mit modernen Methoden den alten Objekten ihre Geheimnisse. Und die Erkenntnisse ihrer täglichen Arbeit vermitteln die Mitarbeitenden mit Freude und Engagement an Sie weiter – damit auch Ihr Bild der Vergangenheit à jour bleibt.

Was uns 2024 beschäftigt und bewegt hat

Schützen und erhalten

Schützen und erhalten

In der Aargauer Landschaft sind viele Geländemonumente aus der Vergangenheit erhalten und bekannt, doch unbekannt ist oft, wie genau der Zustand dieser Zeitzeugen ist; ob es ihnen gut geht und sie dem Zahn der Zeit trotzen können oder nicht. Deshalb hat die Kantonsarchäologie 2024 zwei ausgewählte Burgruinen genauer untersuchen lassen. Im Rahmen einer Zustandskontrolle wurden bei der Alt-Tierstein in Gipf-Oberfrick und bei der Alt-Wartburg in Oftringen Schadenskartierungen und eine ausführliche Dokumentation erstellt. Von Sträuchern überwucherte und mit Moos bewachsene Burgruinen mögen zwar unserem romantischen Bild entsprechen, der Bewuchs schadet aber oft der archäologischen Substanz. So weisen die Mauern der Alt-Tierstein und der Alt-Wartburg verschiedene Schäden auf wie Risse und Abplatzungen sowie Ausbrüche. Die ausführlichen Schadenskartierungen bilden die Grundlage für künftige Sanierungsmassnahmen und für ein kontinuierliches Monitoring dieser prägenden Landschaftsmarken.

Hervorgehoben:Burgen im Aargau

Der Kanton Aargau ist ein Burgenkanton. Rund 100 Burgen sind bekannt und viele von ihnen sind archäologisch erforscht.

Untersuchen und dokumentieren

Untersuchen und Dokumentieren

Die Feldarbeit brachte letztes Jahr an mehreren Orten im Kanton bisher Unbekanntes zutage. Zwei grosse Projektgrabungen prägten den Arbeitsalltag. In Kaiseraugst wurde in der Flur "Schürmatt" ein 2000 Quadratmeter grosses Areal im Bereich des spätantiken Kastells untersucht. In Gebenstorf stand eine römische Siedlungsstelle 2,2 Kilometer vom römischen Legionslager Vindonissa entfernt im Fokus. Im 3200 Quadratmeter grossen Areal kamen die Reste eines grossen Speicher- oder Magazinbaus zum Vorschein. Obwohl frühere Sondierungen und Untersuchungen bereits Hinweise auf den Monumentalbau lieferten, war das Grabungsteam ob der Mächtigkeit der Schichten überrascht. Unter dem Speicherbau kamen nämlich Überreste von Fachwerkbauten zutage, deren Wände bunt bemalt waren. Im Restaurierungslabor wurden die Fragmente sorgfältig gereinigt und konserviert. Beide Grossgrabungen beschäftigen die Kantonsarchäologie noch im laufenden Jahr.

Eine Reise ins Unbekannte war auch der diesjährige Feldkurs in Besenbüren. Hier untersuchte die Kantonsarchäologie zusammen mit Freiwilligen eine Wallanlage. Ein Schnitt durch den Wall brachte erstmals konkrete Informationen zum Aufbau der Anlage. Die zunächst als frühe Burg interpretierte Anlage gab bis zum Abschluss des Feldkurses nicht alle Geheimnisse preis. Die wenigen Funde in Form von zwei Scherben und ein paar Holzkohlestücken gaben keinen Aufschluss über die Datierung der Fundstelle. C14-Untersuchungen der Holzkohle bringen womöglich in diesem Jahr neue Erkenntnisse.

In Thalheim führte die Kantonsarchäologie im Herbst eine kleinere Ausgrabung durch, die zuerst nichts Ungewöhnliches zum Vorschein brachte: einen Teil eines befestigten Platzes aus dem Frühmittelalter (6./7. Jahrhundert). In Aargauer Dorfkernen sind Überreste aus dieser Zeit relativ häufig zu finden. Doch als die Grabungsmitarbeitenden in tiefere Schichten vorstiessen, kam Überraschendes zum Vorschein: gut erhaltene Scherben aus dem Ende der Jungsteinzeit, aus der sogenannten Glockenbecherkultur (2450−2150 v. Chr.). Eine archäologische Rarität! Fundstellen aus dieser Zeit sind in der Schweiz sehr selten. Im Aargau gibt es nur zwei davon: Jene in Thalheim und eine in Herznach, die bei Ausgrabungen 2023 entdeckt wurde. Der Aargauer Boden verbirgt also noch viel Unbekanntes.

Die Grabungen

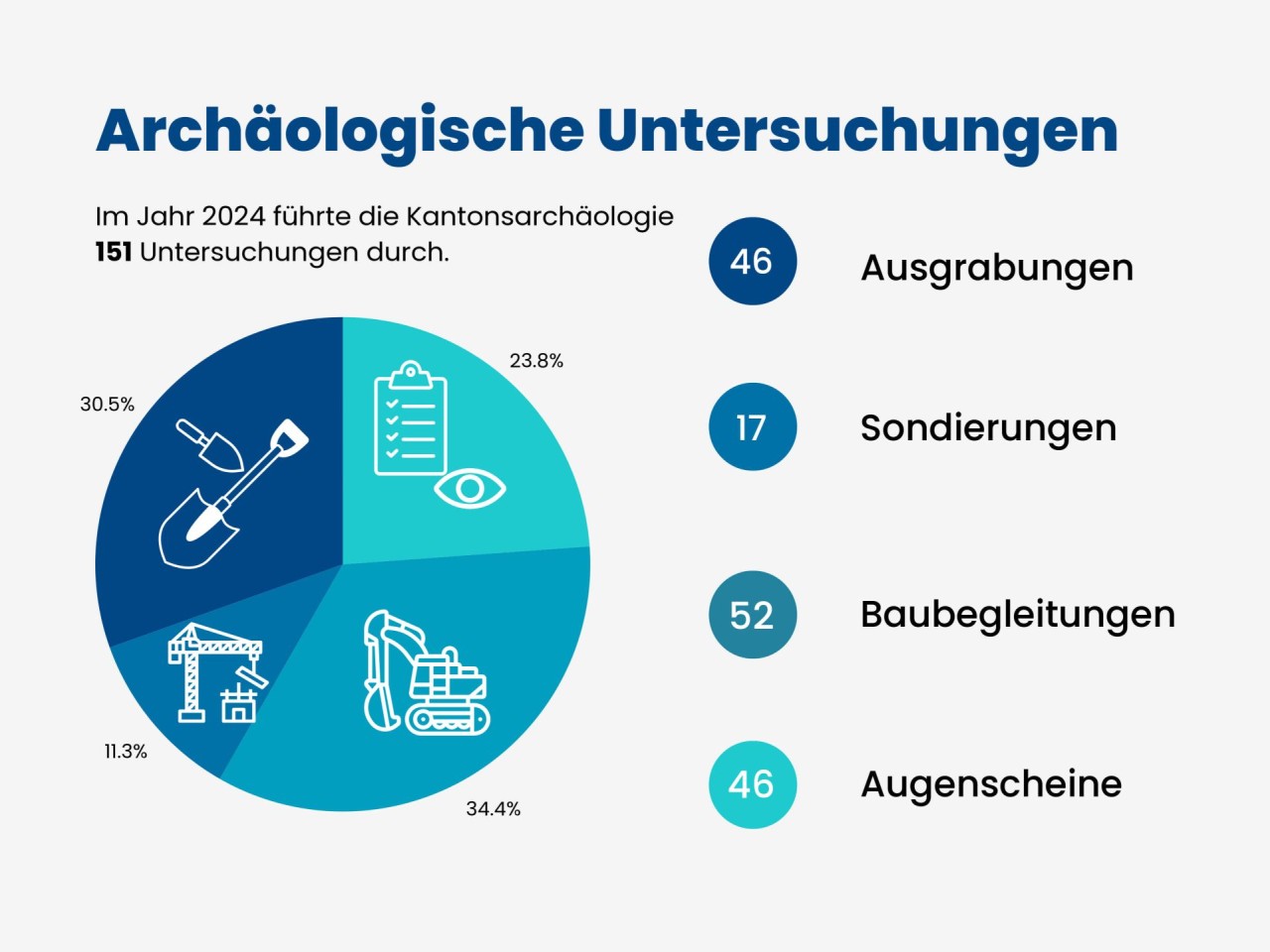

Die Zahlen

Sammeln und inventarisieren

Sammeln und inventarisieren

Oft sind archäologische Funde erst im Restaurierungslabor besser einzuschätzen und zu deuten. Die vielen Metallfunde der beiden Grossgrabungen werden unter dem Binokular sorgfältig von Erde und Korrosion befreit. Zu tun gab es viel: Die Ausgrabung in Gebenstorf lieferte bisher rund 1000 Metallobjekte, die durch die Restauratorinnen und Restauratoren konserviert wurden. Einen grossen Teil machen Münzen aus, es gab aber auch Buntmetallobjekte wie Werkzeuge, Fibeln, Möbelbeschläge, Toilettegeräte, Fragmente von Gefässen, Pferdegeschirrbestandteile. Es besondere Herausforderung war die Reinigung und Konservierung der bemalten Wandverputze aus Gebenstorf – eine bisher unbekannte Erfahrung dieser Grössenordnung für das Restauratorenteam.

Damit auch in den Depots eingelagerte Funde für die Öffentlichkeit zugänglich sind, hat der Kanton Aargau sich dem Kulturgüterportal Nordwestschweiz angeschlossen. Dadurch werden archäologische Objekte sichtbar und recherchierbar. Die Mitarbeitenden der archäologischen Sammlung haben letztes Jahres über 60 Objekte erfasst, die nun auf dem Portal zugänglich sind.

Hervorgehoben:Funde finden

Funde aus der Archäologischen Sammlung auf dem Kulturgüterportal der Nordwestschweiz.

Erforschen

Erforschen

Erst die Erforschung der archäologischen Hinterlassenschaften liefert neue Erkenntnisse, deckt Zusammenhänge auf und bringt auch bisher Unbekanntes zum Vorschein. Das Forschungsprojekt zum römischen Gräberfeld Brugg-Remigersteig liefert ungewöhnlich viele und überraschende Einsichten. So muss die Vorstellung von der Romanisierung, wie sie bisher gesehen wurde, neu gedacht werden. Bisher war das prägende Narrativ, dass die Römer eine Region erobern, und die einheimische Bevölkerung übernimmt die römischen Kultur- und Lebensformen. Das dem nicht so ist, zeigt das Grab der Maxsimila und Heuprosinis.

Da entsteht aus der Mischung von Römischem und Lokalem etwas Neues, ein Lebensstil, den es vorher nie so gab.

Die 40-jährige Maxsimila und die 10-jährige Sklavin Heuprosinis wurden im 1. Jahrhundert n. Chr. zusammen bestattet. Auf dem Grabstein geben sie sich in inniger Verbundenheit die Hand – eine extrem ungewöhnliche Szene. Auch die Darstellung als Ganzfigur ist ungewöhnlich, bei den Römern war das vorher nur für Gottheiten üblich. Die Ausgestaltung des Grabsteins ist also etwas Neues, bisher Unbekanntes – eine Mischung, die es vorher nicht gab. Die Auswertung des Gräberfelds am Remigersteig läuft noch bis Ende 2025 und wird vermutlich weitere, vielleicht auch überraschende Resultate bringen.

Hervorgehoben:Für die Ewigkeit

Römische Gräber aus Vindonissa: Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt widmet sich dem 2012 entdeckten Gräberfeld am Remigersteig in Brugg.

Vermitteln

Vermitteln

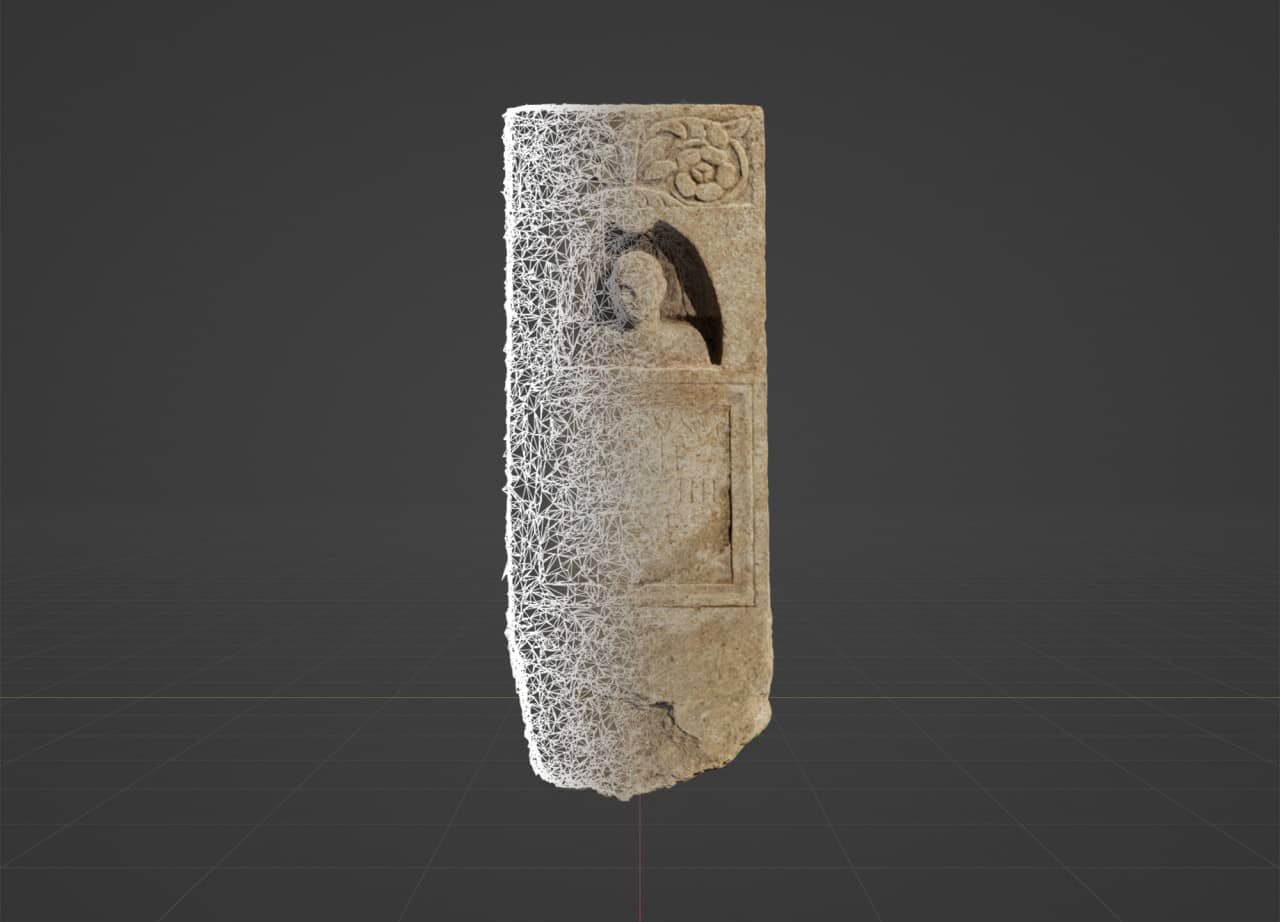

Ein Vorstoss ins Unbekannte der besonderen Art gelang im Bereich Vermittlung. Mit dem Projekt Digi-INS, das durch das Fördergefässes DigiCulture unterstützt wurde, konnten archäologische Objekte mit Augmented Reality sichtbar gemacht werden. Mit Bezug zur Ausstellung "In Stein gemeisselt. Grabsteine aus Vindonissa" in der Vitrine Aktuell sind nun fünf römische Grabsteine in Originalgrösse im Museum oder auch im eigenen Wohnzimmer virtuell erlebbar.

Hervorgehoben:Archäologie Augmented: Digi-INS

Digi-INS macht verborgene archäologische Hinterlassenschaften fürs Publikum zugänglich. Mit Augmented Reality werden römische Grabsteine sichtbar.

Die Aktivitäten

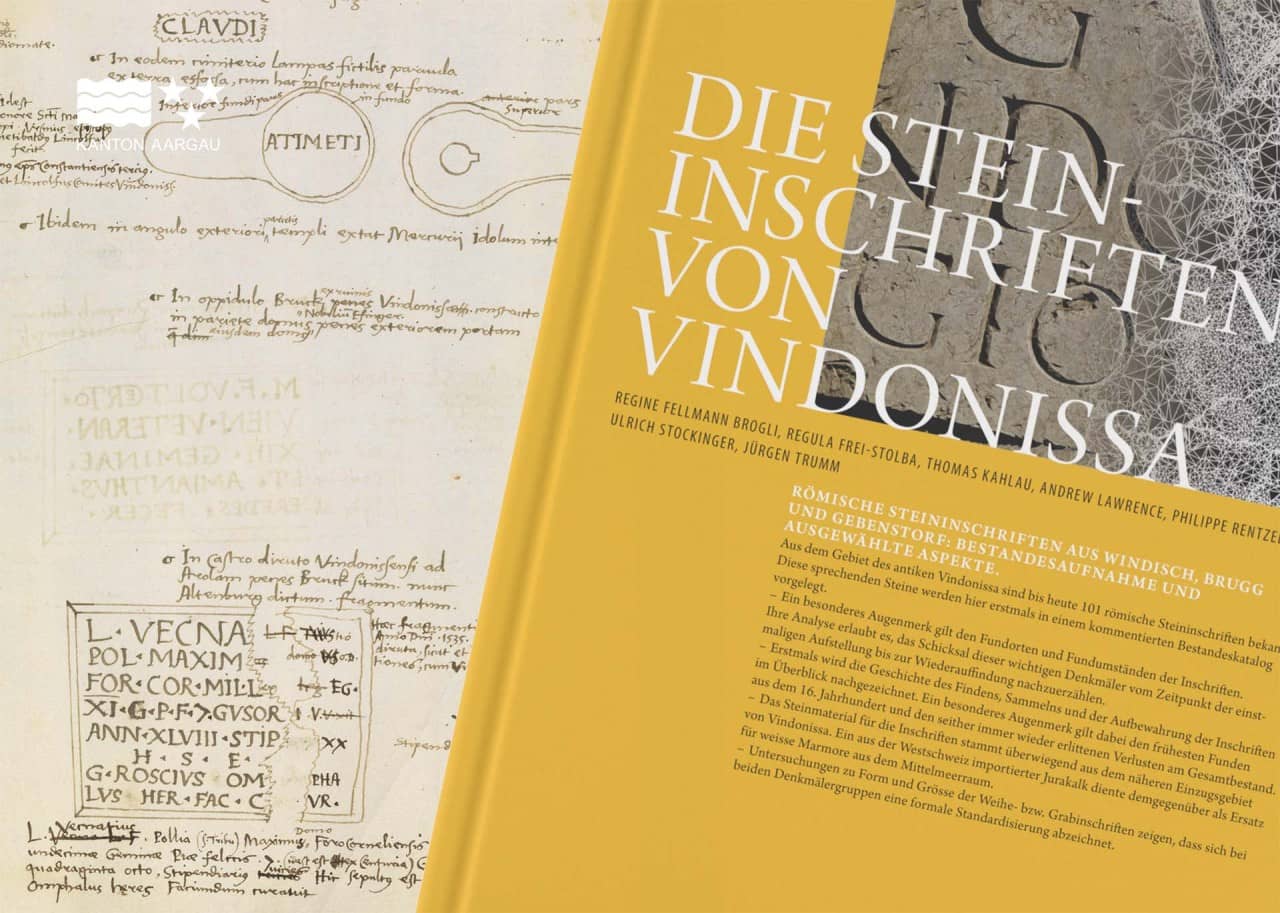

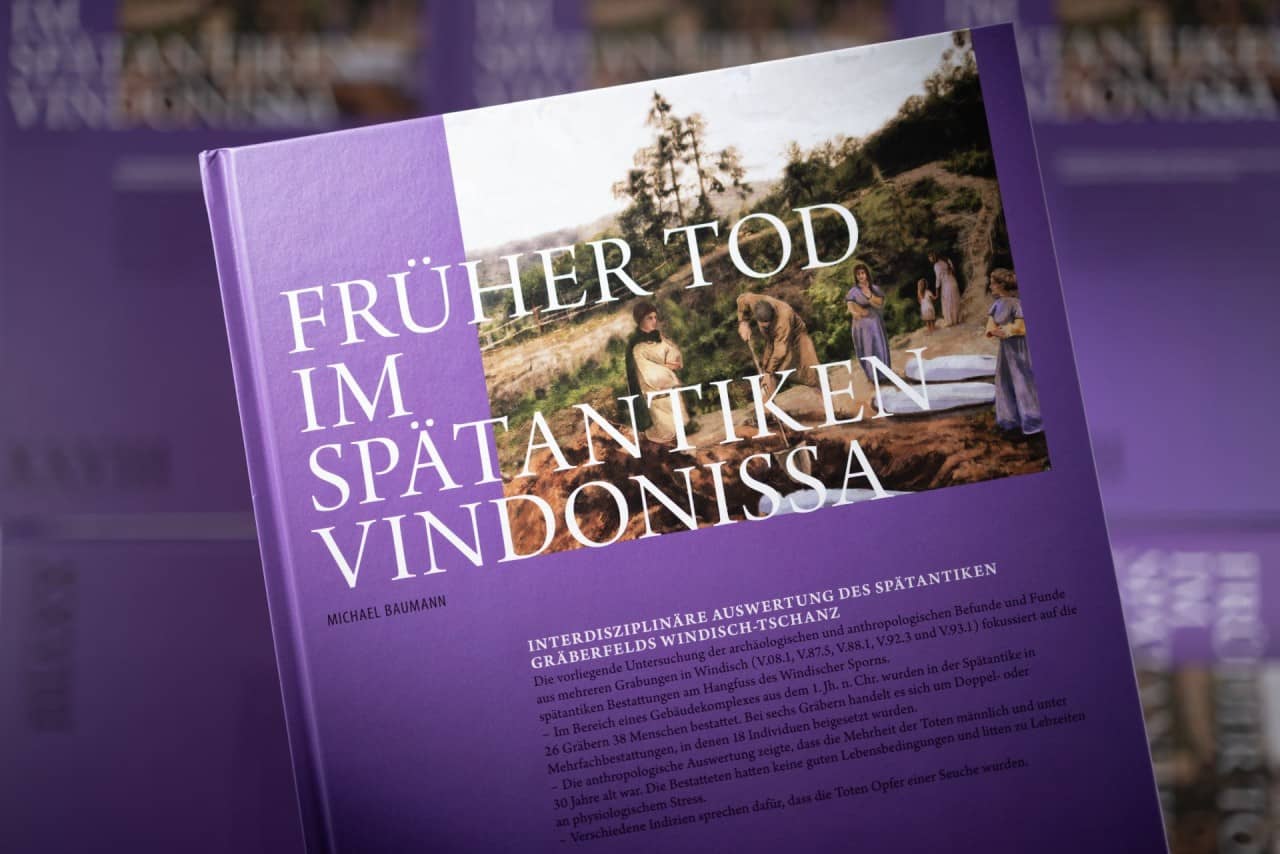

Bücher

- Ubi Aqua – ibi bene. Die Bäder von Baden 1

- Früher Tod im spätantiken Vindonissa

- Die Steininschriften von Vindonissa

- 1499 – Unruhige Zeiten im Fricktal

Ausstellungen

- "1499 – Unruhige Zeiten im Fricktal" in 21 Gemeinden im Fricktal

- "Die Römer sind unter uns" im Historischen Museum Baden(öffnet in einem neuen Fenster)

- "In Stein gemeisselt. Grabsteine aus Vindonissa" in der Vitrine AKTUELL im Vindonissa Museum

Veranstaltungen

- Römertag vom 9. Juni 2024 in Vindonissa(öffnet in einem neuen Fenster)

- Kulturerbe-Tag vom 30. Juni 2024 in Seon

Neues

Freiwilligenprogramm

Die Medienberichte

- "Dank ihm ist weltweit kein Gebiet so gut erforscht" in der BAZ vom 25.01.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Der karolingische Steinbau aus dem 8./9. Jahrhundert hat vermutlich als Herrenhof gedient" in der AZ vom 04.02.2024 (öffnet in einem neuen Fenster)

- "Forscher analysieren 101 Steininschriften aus Vindonissa" in der AZ vom 14.02.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Als die Eidgenossen im Fricktal brandschatzten: Ein neues Buch erzählt die Geschichte des Schwabenkriegs" in der AZ vom 15.02.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Unruhige Zeiten im Fricktal" in der NFZ vom 15.02.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Eine Rivalität mit verheerenden Folgen" in der NFZ vom 25.02.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Als der Schwabenkrieg im Fricktal tobte: Neue Wanderausstellung zeugt von Plünderungen und Brandschatzungen" in der AZ vom 27.02.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "1499 – Unruhige Zeiten im Fricktal: Eine Ausstellung zum Schwabenkrieg präsentiert neue Fundstücke" im SRF Regionaljournal vom 28.02.2024 (öffnet in einem neuen Fenster)

- "Hunderte Meter lange Kastellmauer wird saniert" in der AZ vom 06.03.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Spätrömische Kastellmauer wird restauriert" in der BAZ vom 06.03.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Spätrömische Kastellmauer wird umfassend restauriert" in der NFZ vom 09.03.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Römischer Grossbau entdeckt: Jetzt werden Rettungsgrabungen durchgeführt" im Badener Taglbatt vom 11.04.2025(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Archäologen machen überraschenden Fund aus Römerzeit" in SRF Regionaljournal vom 20.04.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Warum Garum alles ein bisschen besser macht" in der Sonntagszeitung vom 21.04.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Junger Archäologe legte Römervilla frei – nun wird die Geschichte des 1900 Jahre alten Gutshofes erlebbar" in der AZ vom 26.04.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Sieben Jahrzehnte archäologische Laienforschung – Werner Brogli" in SRF Podcast vom 07.05.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Eine Grossgrabung soll römische Überreste retten: Was verbirgt sich im Gebiet Schürmatt unter der Erde?" in der AZ vom 16.05.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Rettungsgrabung erweitert die Kenntnisse über antikes Kaiseraugst" in der NFZ vom 18.05.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Wie arbeiten Archäologinnen und Archäologen? Diese Klassen wissen es jetzt" in der AZ vom 22.05.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Archäologen stossen auf Scherbenteppiche" in region-online vom 22.05.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Per QR-Code in vergangene Zeiten eintauchen" in der NFZ vom 14.06.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Sie stammt wohl aus dem römischen Griechenland: Archäologe entdeckt in Laufenburg eine seltene Goldmünze" in der AZ vom 19.06.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Einst bildete sie eine gigantische Festung: Die römische Kastellmauer wird saniert" in der AZ vom 22.06.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Von den Römern bis zum Fortyseven: Neues Buch zu den Ausgrabungen im Bäderquartier" im Zofinger Tagblatt vom 25.06.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Die Badstrasse gab es schon im Mittelalter" in bauzone5400 vom 28.06.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Archäologischer Fund in der Badstrasse: Was die Entdeckung für Baden bedeutet" in der AZ vom 13.07.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Jetzt ist klar, wann die Toten der Telli-Kirche lebten" in der AZ vom 15.07.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Spannender Blick unter die Altstadt" in der NFZ vom 25.07.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Ein Boden voller Geschichte" in der NFZ vom 12.08.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Die wichtigsten römischen Städte in der Schweiz" im Blick vom 31.08.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Hobby-Archäologe Werner Brogli im Porträt" in Schweiz aktuell vom 12.09.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Das Geheimnis vom Schanzhübel" in der AZ vom 24.09.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Seltener Fund in Thalheim: Über 4000 Jahre alte Abfalldeponie wird zur archäologischen Schatztruhe" in der AZ vom 28.09.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Entdeckungen unter dem Kurplatz" in region-online vom 20.10.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Unübliche Bestattungsweise: Die Geschichte der Toten vom Windischer Sporn" in der AZ vom 16.10.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Römische Strasse freigelegt" in der NFZ vom 20.10.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Als im Fricktal die Dörfer niedergebrannt wurden" in der BAZ vom 22.10.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Hier entstehen 17 Wohnungen – weshalb auch die Kantonsarchäologie vor Ort sein wird" in der AZ vom 01.11.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Die Wanderausstellung "1499 – Unruhige Zeiten im Fricktal" schliesst mit einer Buchvernissage" in der AZ vom 09.11.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Erst dokumentiert der Archäologe ein typisches Aargauer Markenzeichen – dann kommt der Bagger" in der AZ vom 16.11.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Säuglingsgräber, Panther aus Bronze und ein kleines Goldplättchen: Funde aus Kaiseraugst erstaunen" im Südkurier vom 17.11.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Jahrhunderte der Dorfgeschichte" in region-online vom 21.11.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Geschmolzener Klumpen entpuppt sich als Kessel" in der AZ vom 9.12.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

- "Unter dem "Schiff" schichtet sich Geschichte" in der NFZ vom 20.12.2024(öffnet in einem neuen Fenster)

Aufgaben der Kantonsarchäologie

Die Kantonsarchäologie kümmert sich um sämtliche archäologischen Belange im Kanton Aargau. Ziel ist, die archäologischen Grundlagen zur Rekonstruktionen unser aller Vergangenheit zu sichern. Damit ist die Kantonsarchäologie Hüterin und Fürsprecherin des Kulturerbes, sowie eine wissenschaftliche Fachstelle im Auftrag der Gesellschaft.

Kantonsarchäologie

Rechtliche Grundlagen

- Verfassung des Kantons Aargau §36 (SAR 110.000)(öffnet in einem neuen Fenster)

- Kulturgesetz §2, §17, §21−25, §38−51 (SAR 495.200)(öffnet in einem neuen Fenster)

- Verordnung zum Kulturgesetz (SAR 495.211)(öffnet in einem neuen Fenster)

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch ZGB, §723(öffnet in einem neuen Fenster)

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch ZGB, §724(öffnet in einem neuen Fenster)